Les Salons des Indépendants sont bien référencés dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui nous donne l’accès intégral, en ligne, sur le site web du MUSBA, aux anciens catalogues depuis 1928 jusqu’en 1950, et celui de l’année 2000.

L' Aventure des Peintres Indépendants Bordelais

Paul GAYRARD - Extraits du catalogue du 60ème anniversaire

L’aventure des INDÉPENDANTS BORDELAIS commence en 1927. C’est une époque de transformations aussi profondes que rapides dans tous les domaines. Le bouleversement radical des formes d’art a commencé dans le dernier tiers du dix neuvième.

En 1884, se crée à Paris le Salon des Artistes Indépendants qui admet d’emblée l’esprit d’ouverture et la diversité des tendances : impressionnistes, nabis, symbolistes, plus tard cubistes, etc…

Bordeaux sera la première ville de province à créer à son tour un groupe d’artistes « indépendants » dans ce même esprit de diversité et d’ouverture : chaque peintre a le désir de rencontrer les autres manières, les autres styles de création, tout en approfondissant sa manière personnelle. Il s’agit de connaître, et de faire connaître au public de Bordeaux, ces apports fabuleux de la peinture contemporaine, de comprendre ces nouveaux modes d’expression, d’y trouver un tremplin pour sa propre démarche créatrice. À ceux qui diraient : pourquoi avoir attendu 1927 ? on pourrait répondre :

comment ont-ils pu, déjà, en 1927 ? N’oublions pas que jusqu’en 1940 « la tradition française » s’oppose avec vigueur à tous les bouleversements. C’est ainsi que le grand public ne découvrira le Surréalisme comme une nouveauté qu’en 1945. Et cela ne concerne pas seulement la province. C’est ainsi également que l’aventure de l’abstraction, qui a commencé en 1910 « première aquarelle abstraite de KANDINSKY » ne s’imposera vraiment en France qu’après la Libération. Ce n’est qu’en 1945 que beaucoup de peintres, jusque là peintres du réel ou du paysage intérieur, viendront à l’abstraction, par exemple BAZAINE, ESTEVE, MANESSIER, le bordelais BISSIERE, ou DE STAEL.

Donc, en 1927, l’aventure des ARTISTES INDÉPENDANTS BORDELAIS commence.

Et c’est vraiment l’enthousiasme des commencements.

En lire +

Reprenons les faits :

Georges de SONNEVILLE, ami de LHOTE, de SAUGUET et de Louis EMIE est un peintre passionné, ainsi que sa femme Yvonne PREVERAUD de SONNEVILLE. Ils ont des liens avec Paris et sont tous deux curieux de beaucoup de recherches contemporaines. Ils veulent élargir l’espace pictural bordelais.

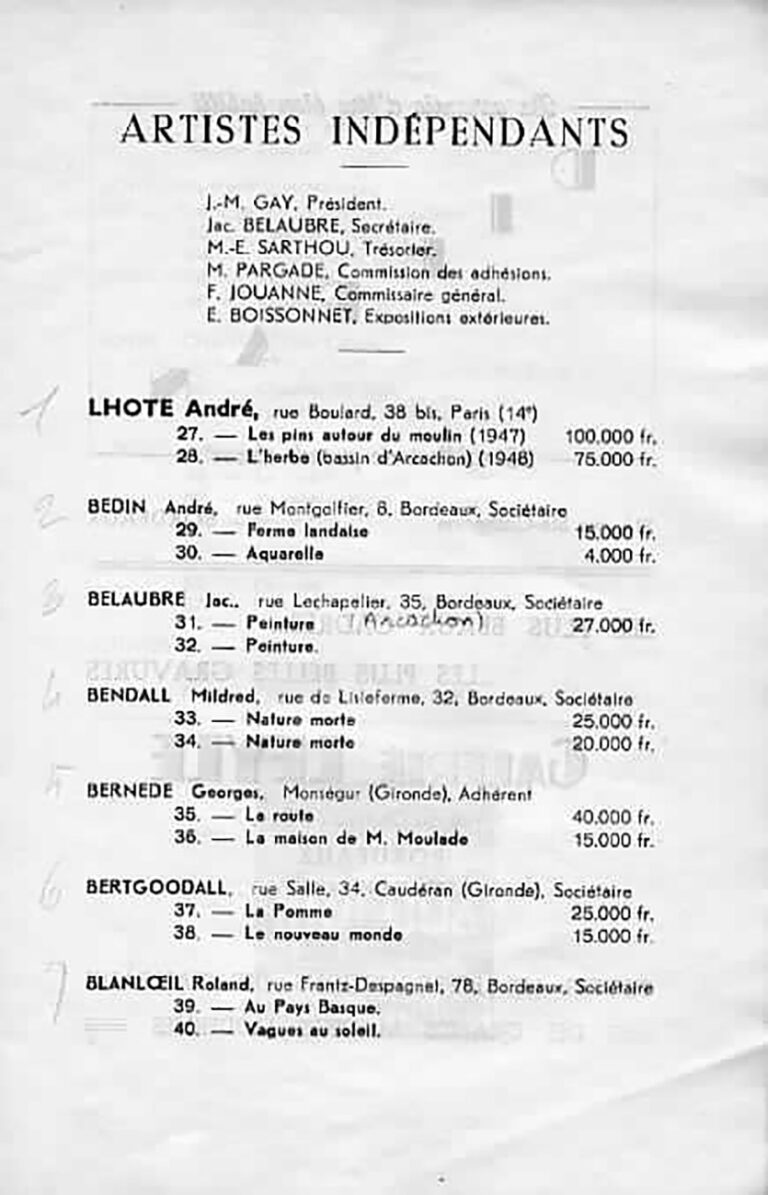

Notons bien qu’il ne s’agissait pas, pour Georges de SONNEVILLE, de mettre Bordeaux à la remorque de Paris : « Nous avons cherché notre formule : nous n’étions les suiveurs de personne » écrira-t-il. Cette phrase si simple me paraît être une des plus belles définitions de l’esprit « INDÉPENDANT ». C’est de la rencontre de Georges de SONNEVILLE avec un jeune journaliste du « Cri Populaire », Jean-Loup SIMIAN, que vont naître les ARTISTES INDÉPENDANTS BORDELAIS. Tous les deux ont le sens de l’ouverture et de la liberté. J.-L. SIMIAN y ajoute un ton plus désinvolte et le goût de la provocation contre « l’académisme gâteux ». C’est autour de ces animateurs que vont peu à peu se regrouper ceux qui créBront en 1928 le premier Salon des INDÉPENDANTS BORDELAIS : BARRAT, Jac BELAUBRE, BOISSONNET, CAYREL, GEYRES, JOUANNE, LAROCQUE, LAPORTE, MOUNIER, PARGADE, TASTET, VALMIER, Mildred BENDALL, Madeleine TROQUART, Odette BOYER, Charles CANTE, DELLUC, J.-M. GAY, Yvonne LAPORTE, Marcelle LARRIEU, Julien SARABEN, Maurice ALBE, JOURNOLLEAU, Mary BERTGOODALL.

Georges de SONNEVILLE sera le premier président.

Ils sont tous jeunes et enthousiastes, partagent les mêmes admirations pour les recherches plastiques contemporaines, refusent tous les académismes, mettent en question l’enseignement des Beaux-Arts, poussent le goût de la liberté jusqu’à rejeter pour leur Société l’idée de jury et de récompenses. Ils n’ont que faire de médailles. Ils se nourrissent d’ardeur et d’illusion lyrique. Le vernissage de leur premier Salon, le 20 octobre 1928 à l’ Orangerie du Jardin Public, a quelque chose de dadaïste avec son effigie de pompier pendue à une potence. La mise en scène est un peu théâtrale, mais superbe. Le catalogue s’ouvre sur une « Parade » dans le style boniment de foire : « Pour entrer dans la danse, il faut être libre ».

Dès le début, ils proclament leur intention d’inviter chaque année à leur Salon de nombreux artistes représentatifs de la peinture contemporaine pour les faire connaître au public bordelais. Les tableaux de ces peintres serviront aussi de garants aux travaux du groupe dans la confrontation des œuvres. C’est ainsi que tout au long des Salons des INDEPENDANTS de l’avant-guerre les Bordelais ont pu voir des tableaux de BONNARD, BRAQUE , CAMOIN, CHAPELAIN-MIDY, G. de CHIRICO, DERAIN, DUFY, DUNOYER de SEGONZAC, VAN DONGEN, O. FRIESZ, GOERG, GROMAIRE, GRUBER, KANDINSKY, LEGER, LURCAT, M. LAURENCIN, MAGRITTE, MATISSE, PASCIN, PICABIA, PICASSO, POLIAKOFF, ROUAULT, SOUTINE, UTRILLO, TAL COAT, S. VALADON, VLAMINCK, etc…

Le Salon s’est donné un Comité d’honneur : Jacques-Emile BLANCHE, Max JACOB, André LEBAY, Ramon GOMEZ de la SERNA, G. de SONNEVILLE, J. VALMY-BAYSSE.

Parmi les membres fondateurs les plus actifs, il faut citer Jac BELAUBRE et Pierre MOUNIER.

Ce Premier Salon des INDÉPENDANTS fut une fête de la jeunesse, un beau tapage, un joyeux baptême pour cet « esprit nouveau qui promet de modifier les arts et les mœurs dans l’allégresse universelle » !

Le public accourut. La presse fit des comptes-rendus partagés. Les porte-parole de l’académisme manifestèrent leur « amusement un peu agacé » et ne voulurent voir dans tout cela qu’une mystification. Cela évitait de chercher à comprendre. Car comment appeler mystification les recherches d’artistes pour qui l’art est la raison essentielle de vivre ?

D’autres articles défendirent chaleureusement l’initiative. Rappelons à ce sujet que les INDÉPENDANTS n’ont pas à se plaindre de l’appui de la presse locale. Les journalistes de Bordeaux ont pour la plupart su reconnaître la passion créatrice du groupe. Il faut noter par exemple le rôle de J. LEMOINE DE WISSANT à la Petite Gironde :

« La plupart des œuvres qui vous font sourire vous intéresseraient si vous saviez les regarder. Apprenez à regarder et vous rirez moins ». Les journalistes ont souvent su jouer ce rôle si important d’intermédiaire culturel. Et n’oublions pas que Jac BELAUBRE était journaliste à La France.

L’enthousiasme et l’ouverture sont tels dans ce premier Salon qu’on a l’impression d’une déchirure dans le brouillard bordelais, Impression que confortera le texte célèbre d’André LHOTE dans le catalogue de 1937, pour le dixième anniversaire des INDÉPENDANTS. LHOTE dit à la fois sa rancune et son amour pour sa ville natale.

Il faut cependant corriger cette image. Avec le recul du temps, le Bordeaux de ce début du XXe siècle nous paraît au contraire d’une grande richesse intellectuelle et artistique : un Bordeaux où Francis JAMMES fait lire CLAUDEL à FRIZEAU ; où se tissaient grâce à ce même FRIZEAU des liens d’amitié entre F. JAMMES, CLAUDEL, Jacques RIVIERE, GIDE, Alexis LEGER (qui deviendra SAINT JOHN PERSE} ; où André LHOTE et Jacques RIVIERE avaient des discussions passsionnées sur la peinture, si bien que Jacques RIVIERE, devenu directeur de la N.R.F., confiera à André LHOTE la tâche de chroniqueur de la revue pour ce qui concerne la peinture- et, bien sûr, on rencontre aussi MAURIAC – et les poètes si émouvants de la « génération perdue » dont Michel SUFFRAN a fait revivre les douces ombres : Jean de la VILLE de MIRMONT, André LAFON, Jean BALDE, André LAMENDE, Martial PIECHAUD, Émile DUPAX, Georges PANCOL, Henri MOREAU, Louis GENDREAU… Et en même temps quatre grands peintres : MARQUET, REDON, LHOTE et bientôt BISSIERE. Et un grand musicien : Henri SAUGUET. Un authentique poète : Louis EMIE. Une future gloire du théâtre, Jean ANOUILH. Et déjà les premières œuvres d’un autre immense poète : Jean CAYROL. Et sur les bords du Bassin d’Arcachon, au Piquey, se retrouvait « la bande à COCTEAU » : LE CORBUSIER, le peintre Gino SEVERINI, Henri SAUGUET et louis EMIE.

Si Bordeaux donnait l’image d’une ville bourgeoise et traditionnelle, elle contenait toutes sortes de ferments d’art vivant. Qu’ils aient eu un certain mal à trouver un public sur place, c’est certain ; et d’ailleurs la plupart choisiront de partir pour Paris. Mais quelle fièvre créatrice animait la jeunesse de Bordeaux l

A chaque nouveau Salon, les INDÉPENDANTS veulent frapper le public d’une manière théâtrale ou provocante. Ainsi, pour le Salon de 1930, des slogans s’introduisaient dans le catalogue, à la manière surréaliste

« Osmose des jurys : NON Évasion des geôles : OUI

Des corbeaux de Musée sifflent sur les perchoirs ET TUENT ».

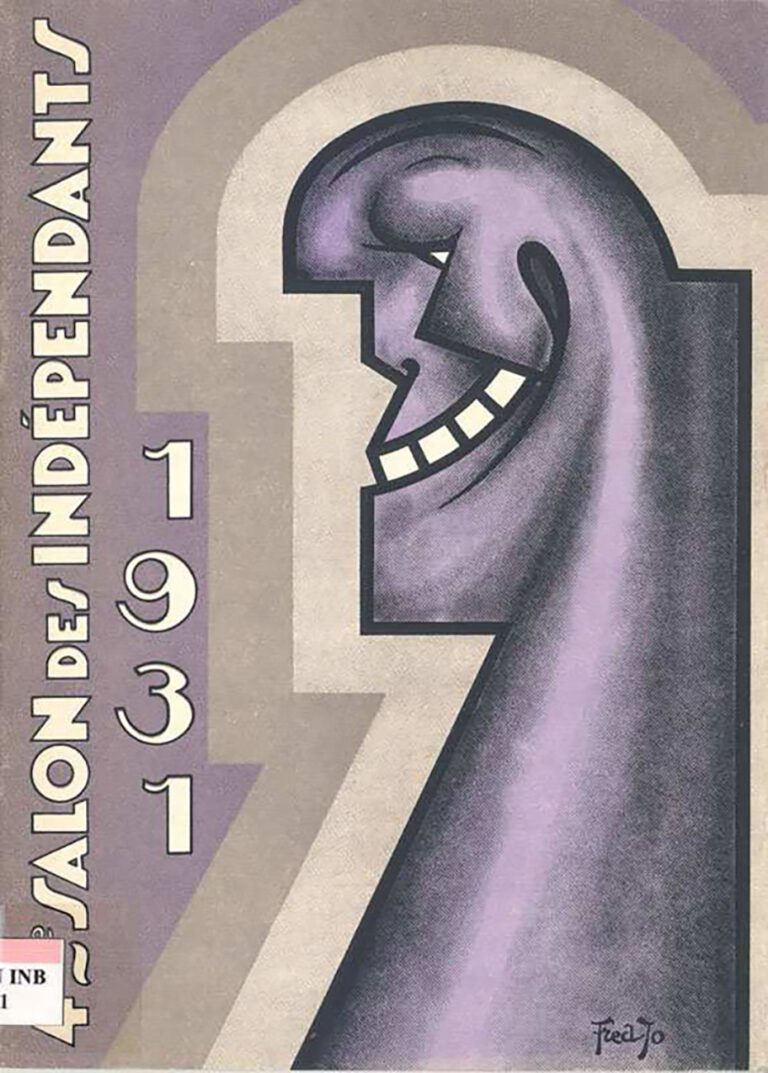

Au salon de 1931, des Noirs, torse nu, accueillaient les visiteurs sur des rythmes de jazz.

Et, à chaque nouvelle exposition, ils essaient de creuser le sens énergique de ce titre d’INDÉPENDANTS qu’ils se sont donnés.

En 1934 : »L’art indépendant est celui qui s’exprime par le tempérament de chaque artiste ».

En 1936 : « L’indépendance pour l’artiste, c’est ce qu’est l’honneur pour d’autres classes ».

En 1937 : « La province préserve ceux qui y vivent de fièvres éphémères. L’École de Paris ne nous étonne plus. On veut des peintres plus instinctifs, plus proches de leur vie profonde ».

Le groupe est pour chacun des membres un espace de confiance, d’émulation et de projets. C’est aussi un lieu d’échanges et de confrontations. Par exemple entre ceux qui sont passionnément convaincus que l’essentiel pour l’artiste est l’expression de soi-même, et ceux qui disent que l’essentiel est dans la recherche formelle, plus importante même que l’émotion. Les débats sont vigoureux, mais l’amitié reste chaleureuse.

Pour avoir plus de précisions sur la vie du groupe des Indépendants Bordelais à cette époque, il faut lire l’étude à la fois précise et chaleureuse de Dominique CANTE.

… Les INDÉPENDANTS ne se sont guère intéressésà deux grands courants de la peinture qui leur était contemporaine : le surréalisme et l’art abstrait.

L’enfant terrible du groupe, Pierre MOUNIER, découvrira le surréalisme après la guerre. Cette découverte fera de lui qui peignait jusque-là dans la tradition néo impressionniste un autre peintre que ses amis eux-mêmes ne reconnaissent plus…

Quant à l’art abstrait, il arrivera après la guerre et nous verrons que la confrontation avec l’art abstrait sera redoutable pour le groupe.

Retenons, pour cette période d’avant-guerre, la passion, la sincérité, l’enthousiasme de ces jeunes peintres et leur exigence de qualité. Ils ont vraiment su créer un lieu « d’art vivant ».

Nous arrivons aux sombres années de la guerre.

En 1939 et 1940, il n’y aura pas de Salon des INDÉPENDANTS.

En 1941, pour affronter les difficultés, les Sociétés de peintres se regroupent. Les INDÉPENDANTS vont s’unir aux peintres de l’ATELIER. Le groupe de !’ATELIER avait une coloration plus officielle, mais il y avait toujours eu des amitiés de personne entre les deux groupes. L’équipe de l’ŒUVRE, une Société plus récente, les rejoint. Les trois groupes vont exposer ensemble, pendant la guerre, au Musée de Bordeaux. Ils exposent en même temps et au même lieu, mais non dans la même salle, que la très académique Société des AMIS DES ARTS.

Dans cette fusion, et la tourmente de l’époque, les INDÉPENDANTS essaient de garder leur âme.

Les préfaces des catalogues en portent le témoignage :

En 1941 , le doyen de la Faculté des lettres, André DALBON, exalte la force de l’art pour s’affirmer et pour survivre.

En 1943, J. LEMOINE écrit : « Ici comme ailleurs, l’Artiste proclame la nécessité de se libérer de toutes les disciplines considérées comme des contraintes… » Dans ces années là, le mot « INDÉPENDANCE » et le mot « LIBERTÉ » ont pris pour les peintres, comme pour l’ensemble des Français, un sens plus précis.

En 1945, il y aura encore une exposition commune.

En 1946, les INDÉPENDANTS, comme d’ailleurs chacune des autres Sociétés, reprennent leur propre démarche.

Les années qui suivent la Libération amènent de nouveaux adhérents : Henri MAZAUD, Henriette BOUNIN, Colette ENARD, Paulette EXPERT, Albert GREIG,

- L. TEYSSANDIER, G. BERNEDE, J.- R. M UNOZ, Elizabeth CALCAGNI, Jean SAUBOA, PASCAILLOU, TAMALET, René BOUILLY, Jean-Gérard CARRERE, CLARET,

- HOUDUSSE, Dominique PIECHAUD, Joseph RIVIÈFŒ, CAZIEUX, G. MARTY et son épouse Armande, Marie-France CAUNES, Pierre SUDRE, J. DALLAS, Denise BONVALLET-PHILIPON, BONTEMPS-KAPALOFF, Jean HUGON, Marcel PISTRE, Pierre THERON , Henri VERQUIN , Emile TORRENTE, Marc DULOUT, Jacques COHR, Claude LASSERRE, SARTHOU, etc… Ils sont si nombreux qu’on ne saurait les citer tous.

La chaleur est retrouvée dans le groupe : élan d’un nouveau départ dans la confiance et l’amitié. Le consensus est d’autant plus facile que la guerre et la Résistance avaient conduit les artistes à la synthèse de la tradition et de la modernité : image de la pérennité de la France. On apprenait ainsi à célébrer les choses simples de la vie, mais dans une mise en page cubiste.

André LHOTE envoie un texte pour le catalogue de 1948. Ce texte est important. André LHOTE est encore la référence majeure pour le groupe. André LHOTE défenseur de l’art moderne, mais qui n’a jamais donné son adhésion à l’art abstrait.

Les choses vont aller très vite. J.-Maurice GAY a succédé à A.-J . LAROQUE comme Président de la Société. Le premier Salon qu’il préside a comme slogan : « Méfiez-vous de l’esprit indépendant ». Le nouveau Président ne manquait pas de personnalité. Lui, regardait du côté de l’art abstrait. En 1950, il s’adresse ainsi aux sociétaires dans le catalogue de leur Salon :

« En vingt ans, vous avez tant fait que l’échelle des valeurs s’est trouvée complètement renversée. Vous voilà donc devenus en quelque sorte des peintres officiels. La question se pose maintenant de savoir si les tendances que vous représentez constituent toujours une avant-garde. »

Il est vrai que dès 1949, le jeune Maire de Bordeaux, Jacques CHABAN-DELMAS leur avait manifesté son admiration et son soutien. Mais l’analyse de J.-MauriceGAY ne manquait ni de lucidité, ni de force. Et la question posée à la fin était redoutable.

Les sociétaires sont, semble-t-il, unanimes pour souhaiter que la vie et l’élan créateur animent le groupe, mais ils donnent à leur dynamisme des directions diverses. Certains pensent qu’il faudrait « faire le point des découvertes », « opérer le rassemblement de tous les mouvements plasticiens de ce dernier demi-siècle »…